di Ennio Cascetta • Il modello di mobilità adottato oggi nelle nostre città non è conciliabile con i criteri di sostenibilità ambientale a cui un’oculata politica di interventi deve necessariamente ispirarsi

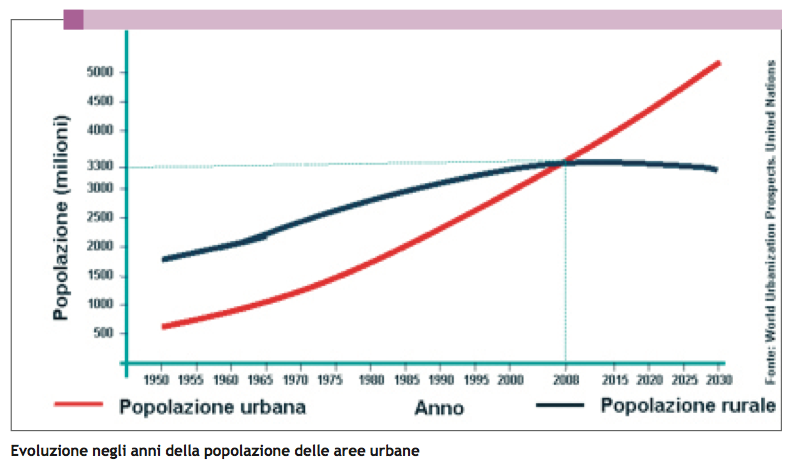

Con 3,3 miliardi di persone, qualche mese fa la popolazione che vive in aree urbane ha superato per la prima volta quella residente in aree non urbane, mentre nel 1950 solo il 29% della popolazione mondiale viveva in città. Questa quota %, per l’Europa sale al 75% e per i prossimi 30 anni si prevede una crescita di circa il 30% della popolazione urbana. In termini di Pil prodotto le aree urbane in Europa e in Italia pesano, addirittura, per circa il 70-80%; d’altro canto, come sosteneva Fernand Braudel, “le città sono da tremila anni i trasformatori elettrici delle energie di tutte le civiltà”.

Il funzionamento delle città è legato in modo imprescindibile alla facilità e alla capacità di spostamento di persone e merci nel rispetto degli impatti ambientali e sociali. Pertanto il tema della mobilità sostenibile nelle aree urbane è di assoluta priorità per il futuro delle nostre città e, quindi anche, per lo sviluppo economico e sociale complessivo nel mondo e, in particolare, in Italia.

La seconda sfida riguarda invece il tema del surriscaldamento del Pianeta, dell’impatto ambientale, del consumo di risorse e della qualità dell’aria. È recente l’allarme lanciato al Summit ONU sui Cambiamenti climatici del Pianeta e al vertice di Copenhagen, e la sollecitazione ad avviare azioni e politiche concrete per contrastare il fenomeno su scala globale. Secondo il Global Footprint Network, attualmente servirebbero 1,4 pianeti per soddisfare tutte le richieste di risorse. Altro grave problema che conferma l’insostenibilità del modello di mobilità che conosciamo oggi, è quello della qualità dell’aria nelle città ed in particolare delle polveri sottili. Ad esempio, in relazione alle PM10, l’80% delle grandi città italiane, ha superato lo scorso anno, e di gran lunga, il numero massimo di sforamenti ammessi (35 all’anno). Molte di queste città li hanno superati di due, tre, quattro volte. Tale quadro ha costretto, e sempre di più lo farà, i sindaci di diverse città a ricorrere ad una serie di iniziative per provvedimenti di limitazione o chiusura del traffico, anche per non incorrere in provvedimenti giudiziari.

Queste polveri sottili sono, fra l’altro, secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità realizzato per conto dell’APAT (ora ISPRA), causa, per i soli effetti a lungo termine, di oltre 8mila decessi l’anno solo nelle 13 città italiane più grandi, con conseguenze e costi facilmente immaginabili.

Inoltre, la normativa europea, già recepita nel 2002 dal nostro Paese, prevede che dal 1° gennaio 2010 il numero massimo di sforamenti ammessi in Italia per le PM10 , da 35 cali a 7 l’anno, il che impone l’adozione di restrizioni sempre più forti sul traffico veicolare, e dal 2010 verrà posta sotto monitoraggio anche la concentrazione di PM2,5.

L’impatto e l’incidenza del traffico veicolare

In entrambe queste sfide il settore dei trasporti ricopre un ruolo determinante. I trasporti incidono per circa 1/3 sui consumi di energia e sulle emissioni complessive di CO2 , e incidono significativamente anche sulle emissioni di polveri sottili.

Si stima che le esternalità complessive prodotte dal traffico in Europa siano pari a circa 100 miliardi di euro, l’1% del Pil (Fonte: Commissione Europea). Granparte di queste esternalità interessa le aree urbane e metropolitane visto che, nei Paesi occidentali, come in Italia, il 70-80% degli spostamenti avviene in ambito urbano (per l’Europa si stima che il 40% delle emissioni di CO2 da traffico ed il 70% per gli altri inquinanti venga prodotto in città).

In questo scenario il trasporto pubblico locale, ed in particolare quello su ferro, rappresenta, di sicuro, l’unica soluzione reale e strutturata ai problemi di congestione del traffico, dell’inquinamento ambientale, del risparmio energetico ma anche dell’incidentalità, dello sviluppo urbano, e, più in generale, del contenimento dei costi sociali connessi alla mobilità privata nelle grandi aree urbane e metropolitane.

Una politica mirata

L’Italia, a differenza di altri Paesi europei, nell’ultimo cinquantennio ha sviluppato un modello di mobilità basato principalmente sull’uso dell’autovettura e sull’uso intensivo del petrolio. Il 70% dei pendolari si muove in auto e l’80% degli spostamenti motorizzati in città avviene in auto. Anche in termini di dotazione pro capite di autovetture, con 60 auto per 100 abitanti, il nostro Paese ha il primato in Europa ed è seconda nel mondo dopo gli Stati Uniti. Questo primato vale ancora di più con riferimento alle grandi città (numero di auto per 100 abitanti: Roma 74, Torino 65, Milano 58, Napoli 57, Parigi 45, Barcellona 41, Vienna 40, Londra 32, Berlino 32). Congestione, incidentalità, occupazione di spazio e soprattutto inquinamento rischiano di rendere invivibili le nostre città, compromettendo l’ambiente e penalizzando seriamente lo sviluppo economico.

Contestualmente nel nostro Paese non è stato riconosciuto al trasporto pubblico, negli anni, un ruolo di valenza strategica nazionale. Nella media delle grandi città europee la quota del trasporto pubblico sul totale della mobilità è fra il 40 e il 60% mentre in Italia questo valore cala intorno al 30%. Sempre nella media delle grandi città europee, il trasporto su ferro rappresenta il 50-70% del TPL in termini di passeggeri-km, cioè il ferro rappresenta l’asse portante del trasporto pubblico mentre in Italia è intorno al 30-40%, ossia ancora sotto la metà. D’altronde se si prende in esame la dotazione di metropolitane per abitante, il nostro Paese è al penultimo posto in Europa, solamente la Grecia fa peggio di noi.

Il nostro Paese è, pertanto, in grande ritardo, e manca in prospettiva una politica dei trasporti che ci consenta di recuperare il gap. L’atteggiamento verso il TPL invece, da diversi anni, è sempre stato quello di adottare provvedimenti tampone per sostenere un sistema in costante affanno, con una disponibilità di risorse mai aggiornata all’andamento crescente dei costi e, soprattutto, non in modo strutturale. Da qui tutta una serie di provvedimenti legislativi, come gli ultimi nei confronti di Trenitalia che hanno visto l’erogazione prima di 311 M€, nel 2008, e poi di 180 M€ nel 2009. C’è stato, invero, con la Finanziaria 2008 il tentativo di dare maggiore strutturalità alle fonti di finanziamento del TPL, su forte spinta delle Regioni, con il riconoscimento di 500 M€ aggiuntivi.

Il coordinamento della Commissione Trasporti nella Conferenza Stato-Regioni, ha da anni proposto al Governo un patto per lo sviluppo della mobilità sostenibile incentrato sul potenziamento del trasporto pubblico, che ha prodotto un parziale risultato con i 500 M€ aggiuntivi. Bisognerebbe, invece, andare avanti sulle proposte delle Regioni e mettere in campo un grande Piano che preveda nuove infrastrutture metropolitane, il potenziamento del materiale rotabile e nuovi servizi. Nuovi servizi implicano ovviamente nuove risorse. Difatti, mentre ogni automobilista paga per intero il suo spostamento, anzi contribuisce alla fiscalità generale, lo stesso passeggero che passa al trasporto pubblico, invece, paga solo per un terzo (con il biglietto) il costo complessivo del suo viaggio, mentre i restanti due terzi sono a carico della comunità.

Inoltre è assolutamente necessario e prioritario al momento rivedere gli attuali meccanismi di finanziamento del settore. Il sistema non è più sostenibile e presenta anche una contraddizione in sé. Difatti le fonti di finanziamento del settore, attualmente, sono due: la compartecipazione all’accisa sulla benzina e la compartecipazione all’accisa sul gasolio. Questo significa che quanto più si afferma il TPL e si riducono le auto in circolazione e i relativi consumi di carburanti, tanto più si riducono le risorse per il settore. Quindi più aumenta l’offerta di TPL ed i relativi costi tanto più si riducono le risorse a disposizione per il settore. A questo poi si sovrappongono gli effetti della crisi economica e della spinta verso tipi di alimentazione alternative. I dati dell’ultimo triennio confermano questa tendenza: il gettito nell’anno 2007 si è ridotto di 101 M€, nel 2008 di 116 M€, e nel 2009 considerato l’andamento registrato nel mese di settembre di 127 M€ . Contestualmente in molte regioni è aumentato l’uso del TPL e si è cercato anche di migliorare l’offerta così come è accaduto in Campania dove, negli ultimi 8 anni, l’uso del TPL è aumentato del 35% e l’offerta dei servizi ferroviari è aumentata di circa l’8% con corrispondente aumento dei costi. Basti pensare che per il prossimo anno si prevede di incrementare ulteriormente i servizi per un maggiore costo di oltre 30 M€, mentre intanto per lo stesso anno si prevede una minore entrata del gettito dell’accisa di oltre 12 M€.

È assolutamente prioritaria, pertanto, la revisione degli attuali meccanismi di finanziamento. A tal fine sarebbe opportuno prevedere due azioni convergenti:

• la prima è rendere il gettito che alimenta il TPL indipendente da fenomeni esterni, e magari legarlo ad una fonte più affidabile quale potrebbe essere il gettito IVA;

• la seconda è valutare gli effetti positivi prodotti sulla riduzione di esternalità dall’incremento dei servizi di TPL e destinare pro quota tali benefici alle Regioni a sostegno dello sviluppo dei servizi di TPL.

Si tratta di un tema di assoluta priorità. L’evoluzione della mobilità nei prossimi anni sarà tale da rendere strategico il TPL, non solo per la qualità della vita nelle aree urbane, ma anche nell’interesse della competitività e del rilancio dell’economia di tutto il Paese. Inoltre il potenziamento del trasporto pubblico locale consentirebbe di valorizzare appieno la redditività degli investimenti infrastrutturali realizzati sulla rete AV/AC che permettono di liberare la rete ferroviaria storica dai treni a lunga percorrenza, ma anche degli investimenti sulla rete ferroviaria storica che in assenza di un programma di potenziamento dei servizi perderebbero di significato e utilità.

Una politica strutturale che dia una prospettiva decennale per affrontare il problema della mobilità di breve e medio raggio non è una questione di parte, ma dovrebbe rappresentare una priorità bipartisan dell’intero arco politico italiano; in assenza di tale prospettiva si avranno inevitabilmente gravi conseguenze in termini di impatti ambientali, di produttività e di competitività nel nostro Paese, ma anche di qualità della nostra vita.

Ennio Cascetta